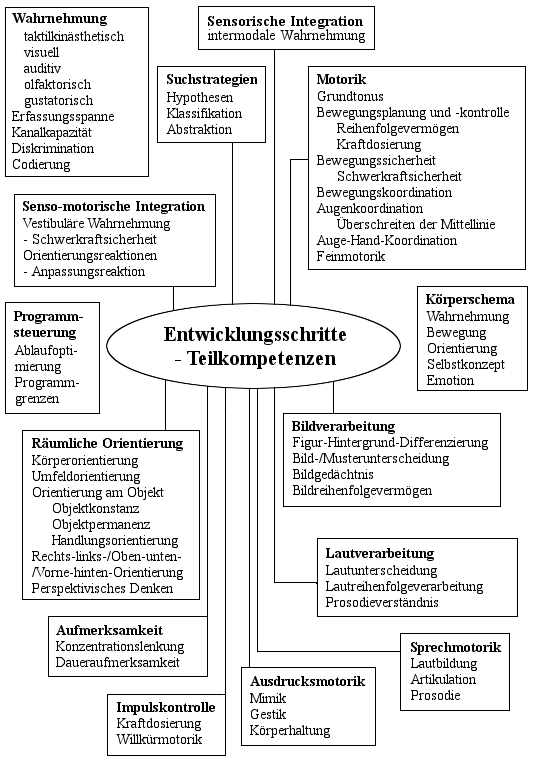

Die täglichen und schulischen Anforderungen setzen beim Kind gut entwickelte Teilleistungen voraus. Es sind dies spezielle Fähigkeiten, die sich in den ersten Lebensjahren herausbilden und die Grundlage für die Bewältigung von komplexen Lernanforderungen z.B. Lesen und Schreiben, Rechnen, Problemlösen etc. bilden.

Am Beispiel der Teilleistungen für sicheres Lesen und Schreiben zeigt sich, wie viele Grundvoraussetzungen für das Beherrschen komplexer Anwendungen notwendig sind: Lautunterscheidung und Musikalität, Rhythmusgefühl und Reihenfolgevermögen, RechtslinksUnterscheidung, Bild- und Mustererkennen, perspektivisches Denken und Orientierung im Raum, Auge-Hand-Koordination, Feinmotorik der Schreibhand, Bewegungsplanung und motorische Koordination.

(Entwicklungsbereiche und Teilleistungen, P. Drumbl 2003)

Bei komplexen Funktionsstörungen - wie z.B. Lese-Rechtschreibschwäche - zeigen die Betroffenen meist charakteristische Erscheinungen: Gefühle der Überforderung, rasches Ermüden, reduzierte Belastbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Zeitprobleme durch verlangsamtes Arbeiten, Schwächung des Selbstwertgefühls, Demotivierung, Schulfrust, Aggressivität oder Niedergeschlagenheit u.a.

In solchen Fällen bringen größerer Einsatz und mehr 'Fleiß' keinen Erfolg. Da dem Kind die grundlegenden Voraussetzungen fehlen, müssen diese erst entwickelt werden, bevor mit dem Lernstoff selbst gearbeitet wird. Dies geschieht mit Hilfe individueller Förderprogramme, die gezielt für die Probleme des Kindes erstellt werden. Für die Erstellung eines wirksamen Programms ist es notwendig, Art und Schwere der Leistungsdefizite herauszufinden und diese Bereiche durch geeignete Übungen zu stärken. Wenn die Teilleistungen sicher beherrscht werden, kann auch problemlos auf der höheren Ebene des Lesens und Schreibens oder anderer Gebiete geübt werden.

Teilleistungsstörungen - Integrationsstörungen - Funktionsstörungen

Die Behandlung von Teilleistungsschwächen zählen zu den häufigsten und vordringlichsten Aufgaben der

Lernberatung. Die Häufigkeit solcher Integrationsstörungen werden bei Kindern auf 12-20 % geschätzt.

Die Teilleistungsschwächen sind in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen, da die Teilleistungen das

Fundament für das Selbstkonzept und die persönliche Leistungsfähigkeit einer Person darstellen. Eine

Schwäche oder ein Entwicklungsrückstand in diesem Bereich führt ohne geeignete Fördermaßnahmen in der Regel

zu Funktionsstörungen in wichtigen intellektuellen Bereichen: Lese-Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche,

Denk-, Formulierungs- und Kommunikationsschwächen, Einschränkungen im planvollen Handeln und strategischen

Denken etc.

Die Bezeichnung Teilleistungen trägt dem Umstand Rechnung, dass die zunehmend komplexeren Leistung des sich entwickelnden Kindes auf einfacheren Fertigkeiten aufbauen. Jedes Defizit in einem Bereich, der in einer früheren Entwicklungsstufe hätte erworben werden sollen, verzögert oder blockiert die nachfolgende Entwicklung. In der individuellen Förderarbeit besteht der erste Schritt eines Programms darin, die Ursachen für solche Blockaden oder Entwicklungsverzögerungen aufzuspüren und die fehlenden Fertigkeiten nachzuholen. Dann können zunehmend alle notwendigen Entwicklungsschritte gemäß ihrer Komplexität schrittweise aufgearbeitet werden.

Als Integrationsstörungen werden solche Schwächen deshalb bezeichnet, weil sie ihre Wurzeln oder Erscheinungen fast immer im Prozess der sensomotorischen Integration haben, die auf Grund von fehlenden oder ungünstigen Entwicklungsbedingungen verzögert oder nicht stattgefunden hat. Voraussetzung für das Erkennen und Verstehen von Integrationsstörungen sind Kenntnisse von den verschiedenen Wahrnehmungsebenen, den Sinneskanälen, den motorischen Leistungen und der Entwicklung des Körperschemas.

Zu den Aufgaben der Lernberaterinnen zählt es, schulpflichtigen Kindern, Schülern aber auch Erwachsenen mit besonderem Förderbedarf dabei zu helfen, Strategien und Techniken für die Lösung ihrer schulischen bzw. beruflichen Probleme zu entwickeln. Diese Hilfe zur Selbständigkeit – das Trainieren von Problemlösungskompetenzen - unterscheidet sich wesentlich vom Prinzip der Nachhilfe, die in vielen europäischen Ländern eine lange Tradition hat und gesellschaftlich etabliert ist. Bei der Nachhilfe wird ein beträchtlicher Teil der Schülerverantwortung - das Aufbereiten von Lernstoffen, das Planen von Lernsitzungen sowie die Lernarbeit selbst - vom Nachhilfelehrer übernommen, wodurch eine zunehmende Abhängigkeit entsteht. Das Prinzip der individuellen Beratung und Leistungsförderung hingegen strebt die Eigenverantwortlichkeit des Klienten durch Verbesserung der Teilleistungen, Intelligenzen und Schlüsselkompetenzen an. Nicht der Schul- oder Prüfungsstoff wird trainiert, sondern die Fähigkeit selbständig zu arbeiten und die Bereitschaft eigenständig Leistungen zu erbringen.

Teilleistungsförderprogramme

Die mit Hilfe des I.F.A.P.-Teilleistungstests erkannten Entwicklungsrückstände und Teilleistungsschwächen werden

durch gezielte operative Förderprogramme behandelt. Es gilt das Prinzip der Förderung auf dem Leistungsniveau,

das nicht ausreichend entwickelt ist. Wenn der Test aufgezeigt hat, dass die Ursachen für eine

Lese-Rechtschreibschwäche in einer unzureichenden Lautwahrnehmungsunterscheidung oder in einer Schwäche der räumlichen

Wahrnehmung liegen, so werden diese speziellen Teilleistungen trainiert, bevor auf Wort-, Satz- oder Textebene

sinnvoll geübt werden kann. Für die verschiedenen Teilleistungsbereiche haben wir eine Vielzahl wirkungsvoller

Programme zur Verfügung, die nach Alter und Schweregrad der Defizite abgestuft sind.

In einer Fördereinheit - üblicherweise eine Stunde pro Woche - werden dem Klienten die Übungen des Wochenplans erklärt

und ein Beispiel des jeweiligen Übungsblattes wird gemeinsam mit dem Trainer ausgeführt. Die restlichen Übungen

werden dann vom Klienten selbständig in den regelmäßigen Arbeitssitzungen zu Hause gemacht. Der Schwierigkeitsgrad

der Übungen wird so ausgewählt, dass der Klient gefordert aber nicht überfordert wird. Entsprechend dieser Maxime

werden die Programme jede Woche unter Berücksichtigung der erzielten Fortschritten neu eingestellt.

Die operativen Übungsprogramme sind in Anlehnung an die verschiedenen Teilleistungsbereiche kategorisiert und

können zu individuellen Programmen kombiniert werden. Zu den wichtigsten Programmkategorien zählen:

- Körperschema: Körpererleben, Bewegungssicherheit, Schwerkraftsicherheit, Raumorientierung, Selbstwert, Emotionen

- räumliche Wahrnehmung und perspektivisches Denken

- Lautwahrnehmung, Lautdifferenzierung

- motorische Integration

- Feinmotorik

- Bild-/Musterunterscheidung

- Reihenfolgevermögen

- Musikalität

- Buchstabenerkennen und -unterscheiden

- Worterkennen

- Lesen

- Schreiben, Rechtschreibung: Wörter, Sätze

- Schreiben, Rechtschreibung: Sätze, Texte

- Schreiben: Grammatik, Ausdruck, Stil, Formulierung

- Wortschatz

- Sprachverständnis

- logisch-mathematisches Denken

- Zahlenverständnis

- Rechenoperationen

- komplexe Rechenaufgaben, Textrechnungen

- Konzentration

- Selbstmanagement

- Lebensplanung, persönliche Perspektive, Motivation

- Interaktion, Kommunikation

- Verhalten, Konfliktverhalten, Frustrationstoleranz

- Problemlösungskompetenz

- produktives Denken, Kreativität